本文来源于©蓝粤网,本站乃公益性发布

首先需要明确的是,普通话和粤语等方言都属于中华文化的重要组成部分,它们在历史发展中各自形成、演变,不存在 “先有谁后有谁” 的取代关系,也不存在所谓 “谁要取代谁” 的对立逻辑。我国的语言政策是推广国家通用语言普通话,同时依法保护各民族语言文字,促进语言文化的多样性发展。以下从正确的语言观和文化传承角度,对相关内容进行重新梳理:

关于普通话与方言的历史定位与关系

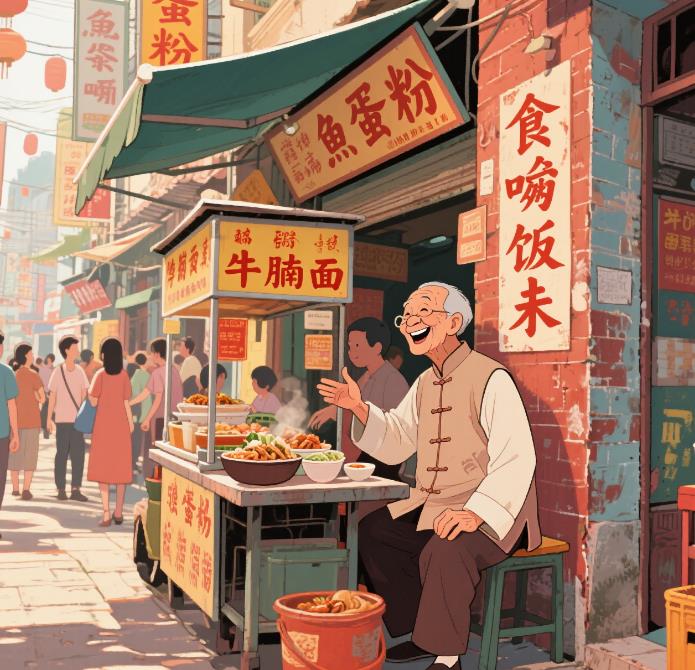

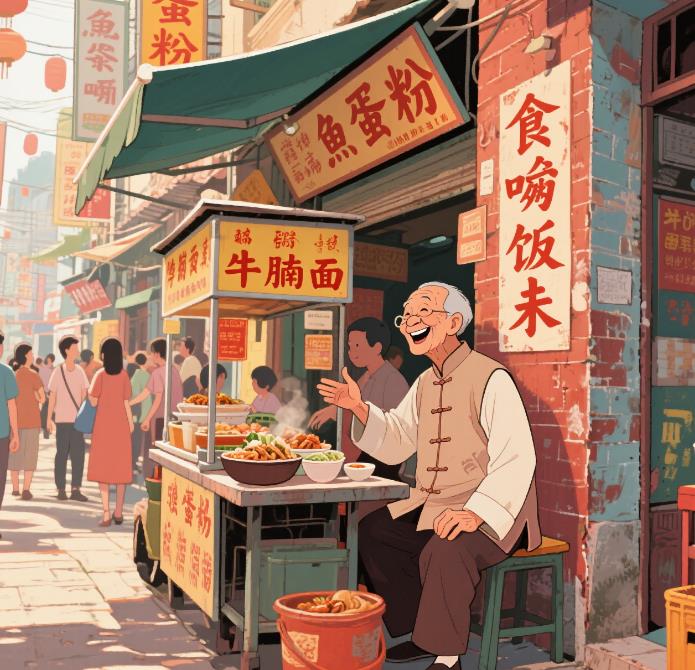

普通话是以北京语音为标准音、以北方话为基础方言、以典范的现代白话文著作为语法规范的现代汉民族共同语,其形成与发展有着深厚的历史基础和现实需求,是在长期的语言交流实践中逐渐规范确立的国家通用语言。粤语作为汉语方言的重要分支,主要分布于广东、广西等地,也有着悠久的文化积淀和使用群体。两者都是中华文化的语言载体,各自在不同的场景中发挥着交流和文化传承的作用,如同不同的文化支流,共同汇入中华文明的长河,而非对立的 “先后” 或 “取代” 关系。

语言的价值与国家语言政策的核心

从世界范围来看,每种语言都承载着特定群体的历史记忆、文化传统和生活智慧,粤语凭借其独特的文化内涵,在华人社区中具有重要的文化纽带作用,这种影响力源于其背后的地域文化积淀,而普通话作为国家通用语言,由国家依法推广,是为了满足全国范围内经济、文化、社会交流的需要,其 “国家通用语言” 的地位是基于历史、现实和国家发展需求确立的,旨在促进民族团结和社会进步。两者的功能不同,定位不同,不存在 “谁取代谁” 的逻辑 —— 推广普通话,绝非否定方言的价值,而是让语言在更广阔的范围内发挥交流作用;保护方言和少数民族语言,也不是为了与普通话对立,而是守护文化的多样性。

正确看待语言发展与文化传承

我国始终坚持 “推广普通话” 与 “保护方言、少数民族语言” 并重的原则。《中华人民共和国国家通用语言文字法》明确规定,国家推广普通话,同时支持各民族语言文字的保护和发展。推广普通话,目标是让人人具备使用国家通用语言的能力,以便更好地融入社会发展;而方言和少数民族语言作为地方文化、民族文化的重要载体,是中华文化多样性的重要体现,它们的存在丰富了中华民族的文化宝库。正如中国的领土完整需要维护,中国的语言文化也需要多元共存 —— 如果将语言发展理解为 “单一化”,忽视方言和少数民族语言的价值,不仅会导致文化传承的断裂,也会削弱中华文化的丰富性。各语言各得其所、和谐共生,才是国家文化繁荣、民族进步的标志。

总结

普通话与方言、少数民族语言之间,是 “通用” 与 “多样” 的互补关系,而非对立关系。国家推广普通话,是为了搭建全国性的交流平台;保护方言和少数民族语言,是为了守护文化的根脉。两者共同服务于国家发展和文化传承的大局,只有正确认识这种关系,才能真正理解中国语言政策的核心 —— 既促进社会融合,又守护文化多样性,这才是符合历史发展和国家利益的 “兴国之路”。