©深圳土著 2025-10-28 (6)赞 (0)回应

本文来源于©深圳土著,本站乃公益性发布

作者:蓝粤网网友“深圳土著”投稿

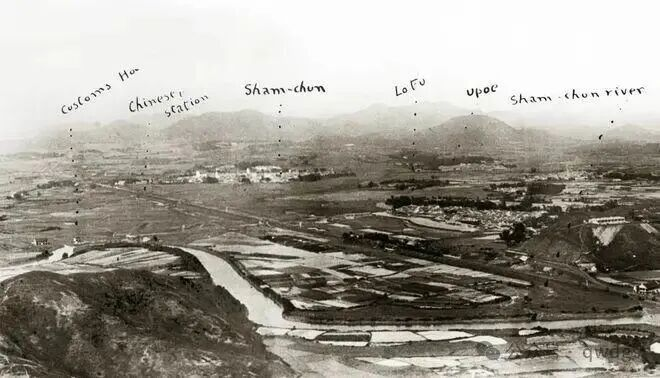

“深圳”这一名称最早出现于清朝康熙年间的《新安县志》中。在康熙二十七年(公元 1688 年)重修的《新安县志》卷八 “兵刑志” 的 “墩堡” 一节里,明确记载:“康熙七年……新安沿边奉设墩台二十一座……深圳墩台,一座”。此外,在同书的卷三中,关于 “惠民桥” 的记载也提到了 “深圳”:“惠民桥,在深圳,河沟深浚……”。这些文献记录,为“深圳”地名的起源提供了确凿无疑的时间上限,即不晚于 1688 年。

清朝初期,由于 “迁海” 政策的实施,深圳地区人口锐减。直到康熙二十三年(1684 年)才开始全面 “复界”,允许居民返回故土,并鼓励外地移民前来垦荒。然而,从 “复界” 开始到《新安县志》于康熙二十七年(1688 年)修成,中间仅隔了短短四年时间。在 “复界” 初期,响应招垦的移民数量并不多,人口的大规模回流和客籍迁入是在康熙三十年(1691 年)之后。在1668年“深圳墩台”设立之时,以及1688年县志修成之时,由“复界”政策吸引而来的客家移民尚未形成规模,更不可能成为当地的主要居民。这就充分说明,“深圳”这一地名的首次冠名与客家人无关,其起源应追溯至更早的居民群体,即讲粤语的广府先民。

宝安古代居民清初以前主要是广府人(本地人),他们讲属于粤语方言的 “莞宝片” 粤语,其中居住在围村的本地人被称为 “围头人”。这些广府先民最早的自南宋年间起就在此定居,是深圳历史记载上最为悠久的居民。在 “复界” 之后,从增城、东莞等邻近地区迁回的也主要是这些粤语系居民。深圳墟周边的湖贝、黄贝岭、罗湖、笋岗、蔡屋围等核心村落,其村民均操莞宝粤语。这些村落共同构成了深圳墟的腹地,形成了一个典型的广府文化社区。因此,从语言环境和社区构成来看,“深圳”这一地名的诞生,其语言土壤正是粤语,其命名者正是这些讲莞宝粤语的广府先民。

在粤语,特别是流行于东莞、宝安一带的 “莞宝粤语” 中,“圳” 是一个常用词汇,其含义是指田间的小河涌。在当地,人们常用 “水”“涌”“圳” 等词汇来称呼不同形态的水流,例如 “滘水”“大涌”“深圳”“圳美”“圳口”“长圳”“新圳”“大圳”“圳塘”“上圳”“下圳”“水圳” 等等。这种语言习惯表明,“圳” 并非一个生僻字,而是融入了当地人日常生活、地理认知的常用词。因此,当广府先民看到一条相对较深的河涌(今布吉河)时,很自然地会称之为 “深圳”,这完全符合语言命名的逻辑。而深圳墟的创立,也是由广府张氏(张思月、张念月、张怀月、张爱月)主导,其命名逻辑遵循了粤语地名文化的特点,即直接、形象地以地理特征命名。

综合多方面的证据,包括历史文献的记载、地名出现的时间顺序、早期居民的构成及语言背景等,可以明确地得出结论:“深圳”这一地名源自莞宝粤语。

我们应该尊重历史的真相,不再被某些无直接关联的说法所误导。再争论,不是学术探讨,而是复读谣言。

官方 天下粤商:拓展粤商产业资源,网罗广府商家商业信息 *进入频道

官方 网站建设:企业、政府、学校网站建设、开发、运营,3D网页开发(广州13423640808,深圳13922266979,微信同号) *在线咨询

官方 全能网队:让企业内低性价比的网站运营/设计师下岗!网站运营/SEO/SEM/AI优化/品牌拓展/建站 *在线咨询

官方 丰业合作社:广东省级示范社,30多年原产地批发供应荔枝、圣女果、番石榴、火龙果等 #13922255007 *在线咨询 *填写收购意向

粤人/粤机构/粤村镇