©许赵康 2025-07-03 (8)赞 (0)回应

本文来源于©许赵康,本站乃公益性发布

作者:蓝粤网之友 文史研究者许兆康

摘要:基于文献史料及近年岭南大量先秦高规格墓葬群的发现,提出华夏族夏朝至春秋时期之历史在珠江水系、韩江流域而非黄河、长江流域,商时期部分部族先期进入中原地区,春秋中晚期各国先后越过岭南山区,大规模举国北拓于长江、黄河流域。古籍之泰山、会稽山分别为惠州罗浮山与东莞银瓶嘴山,吴王阖闾墓在东莞境内,孔子、孟子故里在广东博罗,九鼎可能在广东惠州西湖附近,大禹治水、封禅发生于岭南珠三角。

关键词:先秦时期;考古遗址;岭南;泰山;会稽山

国学大师陈寅恪先生曾曰:“中国将来恐只有南学,江淮已无足言,更不论黄河流域矣” ;著名考古学家苏秉琦先生亦指出:“广东、广西的东江、西江,都有这种古城、古国的大遗址” 。近代这两个国家级的大师,早就预言岭南酝藏着沉厚的历史文化资源有待后人挖掘与研究。1996年的大型夏商周断代史工程,研究结论广有争议,繁文版未通过验收;目前对华夏史的认知是缺乏考古依据的,近代考古发现及分子体质学的研究已经对原有认知提出了质疑。基于文献及考古发现对华夏先秦历史重新梳理是一件很有意义的事。

中国先秦历史因年代邈远、史料存世有限及秦始皇焚书坑儒等历史事件影响,至今仍笼罩着层层迷雾,诸多史实存在争议;目前可资佐证的先秦文史资料,仅有《史记》《周礼》《吕氏春秋》《越绝书》《吴越春秋》《帝王世纪》《汉书》等少量典籍,通过对这些古籍的深入剖析与研究,能够大致推断出虞夏至春秋早、中期各国的地理位置及版图范围。

淡水、食物与盐人类生存必不可少的物质,早期人类得以繁衍生息并扩大种群这三样物质不可或缺,在尚无物物交易时代,能就近获得此三样物质的地区才有可能创造人类社会文明,人若不吃盐,几天后便会全身乏力,缺少盐供应的族群是不可能得到扩展的。所以,古埃及、古巴比伦、古印度、玛雅均在低纬度的沿海地区,仰韶文化遗址、红山文化遗址、古蜀文化遗址、良渚文化遗址、附近都存在着矿盐、湖盐、卤盐与海盐,沿海是获得食盐最便捷的地区,炎帝时(约公元前4000年的新石器时代)风沙氏煮海为盐,说明华夏族早期的盐供应来源于海洋。岭南产海盐,水资源充沛,气候温暖,很适合人类早期繁衍。因此,岭南地区具备早期人类文明发展的条件与优势。近代人类学研究发现在大致6000年前,人类族群有一次很大的跃进;6000年前发生的地理事件是海平面进入稳定期,稳定的海平面造就了珠三角、韩三角等几个土地广袤富饶、产海盐的大河出海口地区,三角洲地区的成形可以认为与6000年前人类跃进有直接的联系。

岭南韩江流域与珠江流域的先秦遗址及出土文物具备年代早、规模大、数量多、规格高、时期排列有序的特征,表明该地区存在长期稳定的社会体系。商、周至春秋晚期墓葬数量多于战国时期(如屋背岭、浮扶岭、横岭山墓葬群),与文献记载 “周显王 35 年楚国大败越人,越人散处海上” 的历史事件相互印证,显示岭南在战国时期走向衰落。

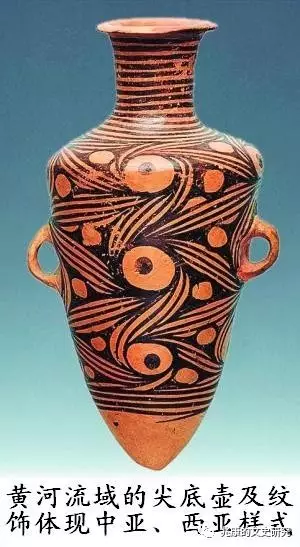

与四川三星堆古蜀国墓葬相比,岭南先秦墓葬出土器物与中原商周器物同源,而黄河流域夏时期陶器样式及人骨特征呈现明显中亚特征(如甘肃马家窑遗址出土的尖底壶,与中亚、西亚土耳其、伊拉克等地器物相似),反映黄河流域早期人类可能为西来人种,后被其他文明取代。

岭南多处还出土了代表军权的牙璋,反映当时岭南礼制与中原地区的一致性。

这些特点显示了战国前,岭南有着丰富灿烂的、与中原类似而且密集度、规模规格不小于中原并早于中原的社会文明;这样可以得出一个初步推论:华夏族起源于岭南客家族群、广府族群与潮汕族群,并向内陆传播。商代晚期,以妇好为代表的部分族群越过大山向北方开拓并将商时期的文化带到了岭南以北地区,历史上曾记载商王武丁的妻子妇好带领上万士兵向北方开拓,武丁也长年未与妇好会面,可以看出妇好北征止步之处与商王城有相当的距离,远离岭南的河南安阳“殷墟”发现疑似妇好墓,可以与之相印证。中原地区发现商时期遗址便认定华夏起源于中原地区是研究华夏上古历史最大的误区。周时期,以秦国为主要代表的南方的各军事集团逐渐大举侵伐与吞并长江、黄河流域原族群。

岭南地区是古文化遗存最丰厚的地区,潮汕地区的民间崇拜、宗祠、宗教活动最为浓烈,每年都有大量的拜祭活动与民俗活动,显示这一地区具有很深的华夏文化底蕴传承而绝非蛮夷之地。

广东的客家人自称为“河洛郎”;东莞市望牛墩镇被誉为“乞巧文化之乡”,牛郎织女神话故事之处;民间传说罗浮山是女娲炼石补天之处,并在东江河边立有金鳌像;罗浮山各项位置特征与名著《西游记》之花果山极大吻合;神话小说《镜花缘》取材与河源市万绿湖,这都可以看出岭南与古文化之间有着非常紧密的联系。

古汉语为粤语是现代语言学的研究成果,客家话、广府话、潮汕话均被誉为“古汉语的活化石”,历代文献并没有体现中原地区所有人都南下迁移,只是部分人“衣冠南渡”,因此在中原地区应该有客家话、与潮汕话遗存。客家、潮汕南迁说存在许多疑点与认识误区,也缺乏足够的史料及具体数据加以印证。广府民系的历史中则更没体现其南迁记录,广府话为古汉语很值得反思。

广东的客家人自称为“河洛郎”;东莞市望牛墩镇被誉为“乞巧文化之乡”,牛郎织女神话故事之处;民间传说罗浮山是女娲炼石补天之处,罗浮山各项位置特征与名著《西游记》之花果山极大吻合;并在东江河边立有金鳌像;《镜花缘》取材与河源市万绿湖,这都可以看出岭南与上古文化之间有着非常紧密的联系而非荒蛮之地。

古代各州郡、河流、山岳之名称在历史长河中多次变幻其名,给后人的文史研究造成了混淆,各种以州郡、河流、山岳名称为主要依据的考证,质信度不高;州郡名称可改,然山川、河岳未变其位,以名山大河具体位置、特征为考证依据是研究上古历史的新方法。

西、东周王朝及各诸侯国所在地域内,古籍文献中记载的名山有会稽山、泰山,河流有浙江、泾、渭、汉水、洛水、汶水、北江等许许多多条江河;对会稽山、泰山及各主要河流位置进行考证则能较准确地对先秦各国进行重新定位,先秦时期的墓葬、建筑遗迹也是定位的重要依据,可是目前发掘的先秦墓葬、古城遗迹,尚无一处可以明确其墓主人与城市主人身份,由此,由名山、河、海入手进行挖掘考证的办法置信度很高。

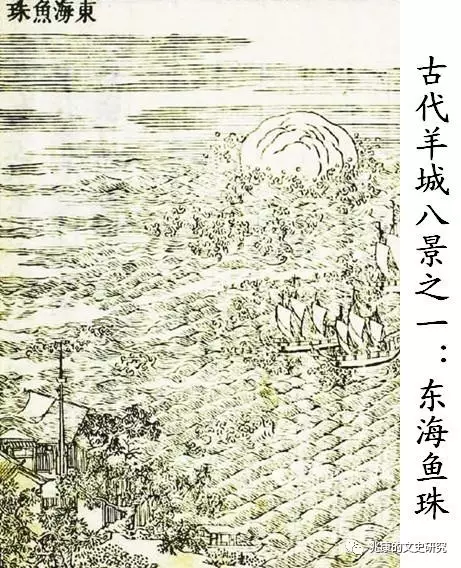

古籍文献中多次出现东海、西海,以东、西海作为基本地理标示定位是解读上古文献的关键,如果将古籍之东海定位于现在华东对开大片海域,则西海不存在;学界定义青海湖为西洋大海(西海)是很荒谬的,青海湖是湖不是海,青海的史前考古挖掘也体现了中亚特征而非华夏特征。上古文献中东海、西海分别指的是广东省海域与广西省海域是解读上古文献的一大突破点,是解开上古历史的钥匙。《南海志》、《岛夷志略》、《东西洋考》、《星槎胜览》、《殊域周谘录》等明确将广东沿海记为东洋大海,广西沿海记为西洋大海,并简称东海、西海,古代羊城八景之一为“东海鱼珠”,东海指的是珠江口。

上古文献中出现了大量对河流的描述,一贯以来的观点是认为河指的是黄河,洛水指的是流经洛阳的洛河,此观点的主要依据是《山海经》言“河出昆仑”,一直以来,人们认为昆仑山在冰天雪地的青海,汉东方朔《十洲记》:“昆仑,号曰昆崚,在西海之戌地,北海之亥地”。西海之戌地,北海之亥地指的是西海的西北偏西方向与北海的西北偏北方向,西海是红河三角洲及其外海域,北海是钦州、北海市附近出海口及以外海域,越南北部的黄连山脉与广西的十万大山构成的山系在地理位置上描述吻合,在黄连山脉上,有海拔高度3143米的中南第一高峰番西邦峰,广西、越南北部的溪流东行汇集为珠江水系的西江,“河出昆仑”指的是珠江水系的西江,而与之对应的洛水(雒水)则为东江。

会稽山是我国五大“镇山”之一,位列古代九大名山之首,会稽山与泰山是上古文献中于各史迹联系最密切之山,大禹治水成功后,封泰山,禅会稽,并最终安葬于会稽山区内,一直以来,人们认为会稽山在浙江绍兴,泰山在山东泰安,史载会稽山与泰山都在东海,可以看出,此说法是以目前华东沿海的东海作为参照点而得出,笔者认为上古文献中的东海应为广东海域,由此,此二山应在广东珠江口沿岸,珠江口沿岸高山不多,近千米的高山仅有东莞银瓶嘴、惠州白云嶂、罗浮山、深圳梧桐山、香港大帽山,此二山则必为上述数山之内,不难判断出会稽山为东莞银瓶嘴,泰山为罗浮山。

《越绝书》称会稽山为“釜山”。《舆地志》:会稽山,一名衡山。有石状如覆釜,亦名覆釜山。覆釜,即为倒过来的圆底过,这是会稽山的一个特征,东莞的银瓶嘴山,海拔高度898米,为东莞第一高峰,山顶有巨石,巨石似倒过来的锅。

会稽山的第二个特征是越王勾践曾在山内被吴国围困一段时间,东莞市清溪镇银瓶嘴山区存在大型石垒墙遗址,石垒墙遍及该山区各山,面积达百余平方公里,而且均修建于山腰至山顶,这样的石垒墙没有农林用途,只能是军事用途,石头便是武器,用于打击围攻山林的敌人,如此大规模的石垒墙阵,必须是有一定规模大小的王朝才能组织修建,越王勾践的“保栖会稽”,与之吻合。

《史记、封禅书》引管仲说,“禹封泰山,禅会稽”,可见会稽山应在泰山附近。东汉高诱曰:“会稽山名浮石,随水高下,言不没,皆在辽西界。一说会稽山在泰山下,‘封于泰山,禅于回稽’是也,会稽或作沧海”;此句看出泰山在会稽山以北,由此,上古之泰山为惠州之道教名山罗浮山。

史界得出的春秋各诸侯国位置图中各国之间的相对位置是正确与经得起推敲的,但不在黄河与长江流域而在珠江水系;各国以山、河为界。

袁康《越绝书》有记:“昔者,越之先君无余,乃禹之世,别封於越,以守禹冢。”,越国一直以大禹守墓者身份而立国,也就是说,越国在大禹墓葬之地会稽山,以会稽山为中心而成国,其后。吴王阖闾与越国发生战斗,越王勾践败兵后带五千兵士退守会稽山;会稽山为东莞银瓶嘴山,于是,越国的版图便也就是目前的东莞银瓶嘴山区,东莞的清溪镇、塘厦镇、凤岗镇与深圳宝安区、龙岗区是越国的版图,越王城、大禹陵墓在银瓶嘴山以南的清溪镇。历史上著名的勾践、西施为东莞人。

吴国在越国的西北,在深圳南头原新安县与越国分界,由此,吴国应为广东东莞中西部地区。

吴越交战时,吴王阖闾脚受伤而亡,其子夫差为其造阖闾墓,历时三年竣工,《越绝书》云:“阖庐冢,在阊门外,名虎丘。下池广六十步,水深丈五尺。铜椁三重。澒池六尺。玉凫之流,扁诸之剑三千,方圆之口三千。时耗、鱼肠之剑在焉。十万人筑治之。取土临湖口。葬三日而白虎居上,故号为虎丘。”;如吴王阖闾等墓葬最终能在东莞市内被发现,则此文所有观点可得到全面证实,东莞的虎英公园是一大可疑点。

唐代王建的乐府诗句里描述西施所居住的馆娃宫种植有荔枝与木瓜,附近还有西江,东莞与这点吻合。文献并记载吴王为西施进香山采香修建有香径,这与东莞市大岭山出产莞香可以呼应;传说香山内有藏军洞,吴国用于藏士兵对抗他国,这一点与东莞大岭山内有一大型洞窟的记载也可以呼应。

鲁国在泰山以东南,是个小国,于是鲁国则为现在的东莞博罗一带,孔子、孟子、曾子、墨子故里在此地,鲁国为礼制始祖,博罗出土春秋时期文物多、规格高能与之吻合,同时近期发现博罗一代尚存数个孔子后代村也是依据之一。

齐国是诸侯中较大的国,其与鲁国以泰山为界,山南为鲁,山北为齐国,同时文献体现齐国为海边的国家,“东至海,西至河”,由此齐国的版图大致为现在的河源至潮汕地区一带。即韩江流域,齐国的开国者为姜太公。

楚国在吴国的西面,《禹贡》为荆州,为九州之正南,由此,春秋时期的楚国在目前的广州市至中山市。崇祯版《东莞县志》记载楚成王的楚庭在番禺,即楚国王城在番禺。佛山市有老子后代村可以为依据之一。由此并推断广府话为古楚语遗存。

秦国在春秋早期是一个小国,后来逐渐扩大,秦国与楚国接壤,《禹贡》为雍州,因此,春秋时期的秦国位于珠三角西北部分的肇庆一带。

晋国在北,大致为现在的广州萝岗、增城一带。

燕国在东北方向,于是其地域为目前的饶平县一带。

西周都城叫镐京,按《吕氏春秋》为豫州,豫州在河南,即河之南,广州珠江南岸即佛山市至海珠区一带。

西周的周幽王在镐京被来自西部的犬戎部落所灭,随后周平王在秦国的保护下向东迁都至洛邑,春秋各诸侯之间的战争中,从没有将战火烧至洛邑,由此可判断洛邑在各诸侯国版图之外,由其东迁推测洛邑为现在的惠州,惠州出土大量高等级文物也是佐证。于是,传世国宝九鼎在惠州境内,西湖(泗水湖)的可能性非常的大(“沦于泗水彭城”)。

华夏夏商周历史在岭南,珠江水系的西江、东江分别为上古的河、洛,商时期以妇好为主要代表的先民翻过五岭进入中原地区,与中原地区先民融合并将其文化与技术带到了中原及东部沿海地区,春秋中后期,春秋五霸互相厮杀之时,位处北方的秦国、晋国、燕国、齐国较少地卷入战斗而积极向北方开拓,逐一在辽阔的长江、黄河流域获得大片土地,并进一步将岭南语言与文化带至中原,客家迁移史大致可推定如下:岭南生根à商时期妇好等北拓à春秋时期秦、燕、晋、齐等国北拓à唐以后部分遇战火返回岭南,这样的解释,看起来更为合理,更能解释岭南客家人与中原客家之间的联系所在,也能很好地解释中原文化与岭南文化同源且岭南早于中原的问题;公元前403年,晋国分裂后,战国的历史开始了,多次北上征伐拓土后定都陕西咸阳的秦国最终获得了胜利。

〔1〕陈寅恪.陈寅恪集 [M].北京:三联书店出版社. 2009年:206.

〔2〕苏秉琦.中国文明起源新探[M].沈阳:辽宁人民出版社.2009年:9..

〔3〕(晋)皇甫谧. 帝王世纪[M].济南:齐鲁书社出版社. 2010年:26.

〔4〕(战国)吕不韦.吕氏春秋[M]. 西安:三秦出版社.2008:12.

〔5〕司马迁.史记[M].哈尔滨:北方文艺出版社.2007年:68.

〔6〕赵晔.吴越春秋全译(修订版) [M].贵阳:贵州人民出版社.2008年:25.

〔7〕诗经[M]. 王秀梅,译注.上海:中华书局出版社.2006年:136.

〔8〕班固.汉书[M].西安:三秦出版社. 2008年:98.

〔9〕郭文炳.东莞县志[M].广州:岭南美术出版社.2008年:385.

〔10〕张二果.东莞县志[M].广州:岭南美术出版社.2008年:57.

〔11〕周礼[M]. 处波,王川,注释.东南大学出版社.2010年:69.

〔12〕王崇煦.新安县志[M].广州:岭南美术出版社.2008年:219.

〔13〕袁康.越绝书[M].长春:时代文艺出版社.2008年:9.

〔14〕张文光.东莞市蚝岗新石器时代遗址1号墓人骨鉴定报告[R].岭南考古研究. 2003年:55~58.

〔15〕莫稚.广东珠江三角洲贝丘遗址[M].北京:文物出版社.2003年:页180~238.

〔16〕李海荣.深圳屋背岭遗址发掘报告[R].北京:考古学报.2004年(3):35

〔17〕广东省文物考古研究所.博罗横岭山[M] .北京:科学出版社.2005年:27.

〔18〕广东省文物考古研究所.广东博罗银岗遗址发掘简报[R].北京:文物.1998年:16.

〔19〕许兆康.试析<西游记>之花果山的真实位置[J].广州:神州民俗.2011年(4):56.

〔20〕刘歆.山海经[M].武汉:武汉出版社.2012年:213.

〔21〕东方朔.十洲记[M].上海:上海古籍出版社.1990年:7.

官方 网站建设:企业、政府、学校网站建设、开发、运营,3D网页开发(广州13423640808,深圳13922266979,微信同号) *在线咨询

官方 全能网队:让企业内低性价比的网站运营/设计师下岗!网站运营/SEO/SEM/AI优化/品牌拓展/建站 *在线咨询

官方 丰业合作社:广东省级示范社,30多年原产地批发供应荔枝、圣女果、番石榴、火龙果等 #13922255007 *在线咨询 *填写收购意向

粤人/粤机构/粤村镇